福島桜まつりの旅 霞ヶ城篇 2018/04/16

|

開成山公園から最後の見学地、二本松の霞ヶ城へとバスは晴れて頂上が見えてきた安達太良山を横目に東北自動車道を走らせた。 |

|

|

|

| 安達太良山(車窓にて) | |

|

|

| 昼食場所の隊士館 二本松少年隊の像が飾られている | |

|

|

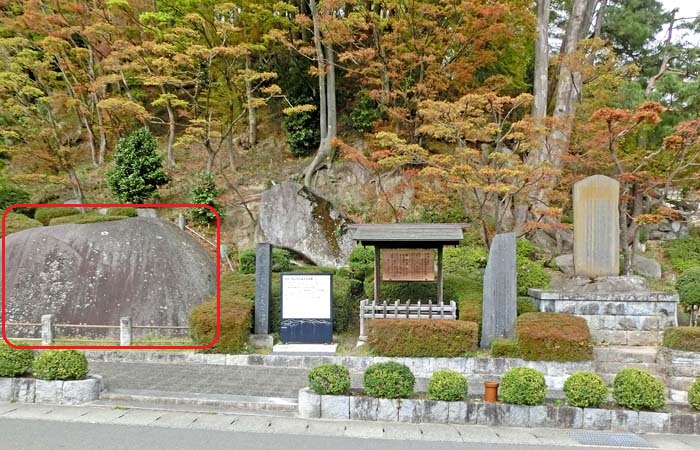

| 旧日本松藩戒石銘碑(左端の石) | |

|

|

| 旧日本松藩戒石銘碑(赤枠の部分に刻まれている) | |

|

|

|

|

|

| 二本松少年隊群像 | |

|

|

|

|

| 箕輪門 | |

|

|

|

|

| 箕輪門のアカマツ | |

|

|

| 本坂御殿跡 | |

|

|

|

|

|

| 相生瀧 | |

|

|

| フジ棚・霞池・洗心亭 | |

|

|

| るり池 | 霞池 |

|

|

| 洗心亭 | |

|

|

| 丹羽神社 | 隅々に鎮座するこの像は何?(丹羽神社) |

|

|

| 七ッ滝 | 洗心滝 |

|

|

|

|

|

| 笠松 | |

|

|

| 二合田用水 | 搦手門跡 |

|

|

| 見晴台にて | |

|

|

| 吾妻小富士の雪ウサギ(車窓にて) | |