老舗ホテルめぐり 輪王寺・東照宮・二荒山神社篇 2014/07/16

|

旅行2日目初めて訪れたのが輪王寺。駐車場に着いて最初に見えるのが正面に黒門、左手に宝物殿、右手に三仏堂。 |

|

|

|

|

大護摩堂 |

|

|

|

|

黒門・宝物殿 |

三仏堂 |

|

|

| 鐘楼 | 金剛桜 |

|

|

|

糸割符灯籠 相輪橖 |

参道(左手 輪王寺) |

|

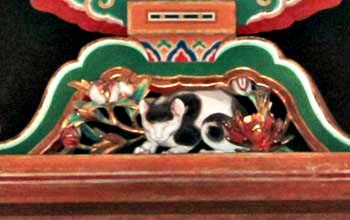

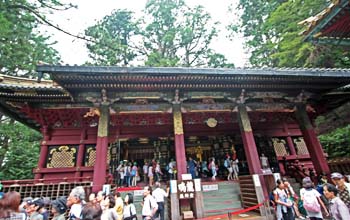

輪王寺から参道に出ると右手に「東照大権現」と書かれた石鳥居が見えてくる。黒田藩52万石の藩主、黒田筑前守長政が元和(げんな)4年(1618)に奉納した石造りの鳥居で、高さ9メートル、柱の太さ3.6メートル、柱の中心の間隔が6.8メートル。 表門の手前左手に五重塔がある。若狭 (福井県)の小浜藩主、酒井忠勝の寄進で慶安3年(1650)に建立されたが、文化12年(1815)に焼失し、3年後の文政元年(1818)に忠勝の子孫、忠進によって再建された。 高さは約36メートル。内部は吹き抜けになっていて、中心を貫く直径60センチの心柱(しんばしら)が4層(4階)から鎖でつり下げられ、その最下部は礎石の穴の中で10センチほど浮いている。建物が揺れても重心は常に中心にあって倒壊を防ぐ耐震・耐風対策といわれる。 表門を入ると渡御祭(とぎょさい)で使用される装束などが収められている三神庫(さんじんこ)がある。その1つ上神庫の妻 (側面)に2頭の大きな象の彫刻があるが、耳の付き方や尻尾の形が実際とは異なる。狩野探幽(かのうたんゆう)が、実物を知らずに想像で彫刻の下絵を描いたことから、「想像の象」と呼ばれている。 上神庫の向かいに神厩舎がある。ここに彫られている8個の神猿彫刻、幼い子が成長し結婚、出産するまでのストーリーを描いている。特に三猿は有名。二ノ鳥居をくぐると陽明門があるがここも改修中とあって見ることが出来なかったが、代わりに普段見ることの出来ない内部の絵や彫刻が見られた。 奥社参道入ロの回廊にあり左甚五郎の作といわれるのが「眠猫」。その裏に彫られている「雀」と合わせ、「雀を猫が襲うことがない」ことから「平和」を表したものと言われている。 「鳴龍」で有名な本地堂。残念ながら中は撮影禁止。「鳴龍」は龍の天井画で知られ龍の頭の下で手を叩くと、天井と床とで共鳴して鈴を鳴らしたような余韻が聞こえてくるようだ。この時は説明者が拍子木を鳴らして聞かせてくれたが、老化による耳が悪くなっているせいかよく聞こえなかった。 |

|

|

|

|

石鳥居 |

|

|

|

|

表門(参道より) |

五重塔 |

|

|

| 表門(境内より) | 仁王像(表門) |

|

|

| 三神庫 | 上神庫 |

|

|

| 中神庫 | 下神庫 |

|

|

| 想像の象 | 神厩舎 |

|

|

| 8個の神猿彫刻 | 三猿 |

|

|

| 御水舎 | 二ノ鳥居・陽明門 |

|

|

| 輪蔵(経蔵) | 南蛮鉄燈籠 |

|

|

| 朝鮮鐘 | 東西回廊 |

|

|

| 鐘楼 | 回転灯籠・鼓楼 |

|

|

| 釣灯籠 | 陽明門内部 |

|

|

| 陽明門内部 | 東西透塀 |

|

|

| 拝殿 | 唐門 |

|

|

| 神輿舎 | 天女舞楽の図 |

|

|

| 源頼朝・徳川家康の神輿 | 徳川家康・豊臣秀吉の神輿 |

|

|

| 眠り猫 | 雀 |

|

|

| 祈祷殿 | 本地堂(薬師堂) |

|

|

|

|

|

| 上神道 | 楼門 |

|

|

| 銅鳥居 | 二荒山神社境内 |

|

|

| 拝殿 | 夫婦杉 神門 親子杉 |