伊勢神宮・紀伊半島旅行 橋杭岩・潮岬・白浜篇 2013/09/21

|

|

|

|

|

|

橋杭岩 |

|

|

|

|

橋杭岩(車窓にて) |

橋杭岩とハイビスカス |

|

|

|

くしもと大橋 |

|

次に行ったのが潮岬。潮岬観光タワーの展望台から撮った4枚の写真を無理やり合成したのが下の写真。もう少し天気が良ければもっと綺麗に撮れたと思う。 ここには歌人下村宏(海南)の歌碑「春寒み 野飼の牛も見えなくに 潮の岬は 雨けむらへり」がある。下村は政治家でもあり昭和20年の昭和天皇による玉音放送に際し、情報局総裁として本放送の前後に言葉を述べた人でもある。 |

|

|

|

|

マキ崎方面 クレ崎方面 潮岬灯台方面 住崎方面 |

|

|

|

|

潮岬観光タワーと「望楼の芝」 |

本州最南端碑 |

|

|

|

海南(下村宏)歌碑 |

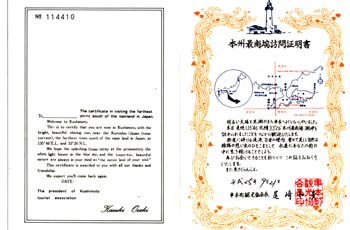

本州最南端訪問証明書 |

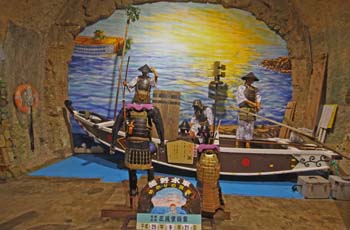

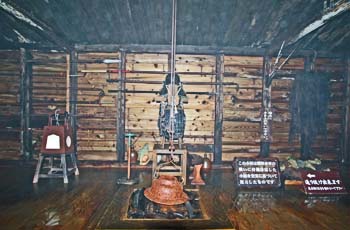

次に行ったのが三段壁。白浜温泉のすぐ南の海に直立する長さ2km、高さ50m の岩壁で、断崖絶壁の名勝として知られる。名前の由来は、魚の群れ(鯨との説もある)を見つけるための監視場(見段・みだん)があり、これが転じて三段壁(みだんぺき→さんだんべき)と呼ばれるようになったという。 この洞窟は昔、熊野水軍の舟隠し洞窟だったと伝えらており、地下には当時の様子を再現しているものがある。 「千畳敷」、新第三紀層の砂岩からなる、太平洋に面したスロープ状の岩盤。その広さはおおよそ4ヘクタールで、畳を千枚敷けるほどの広さであることが名前の由来という。 最後の見学地「円月島」、正式には「高嶋」といい、臨海浦の南海上に浮かぶ南北130m、東西35m、高さ25mの小島で、島の中央に円月形の海蝕洞がぽっかり開いていることから「円月島」と呼ばれでいる。 ここは、駐車場がなく、車窓から眺める予定でしたが、運転手さんのはからいで路肩に車を止め最小限の時間を作ってくれ、下車して写真を撮ることができた。運転手さんに感謝。 |

|

|

|

|

三段壁 |

|

|

|

|

熊野水軍 |

熊野水軍番所小屋 |

|

|

|

洞窟から見た三段壁 |

三段壁の洞窟内部 |

|

|

|

牟婁大辨財天(むろだいべんざいてん) |

瀬戸鉛山鉱山跡(せとかなやまこうざん) |

|

|

|

千畳敷 |

|

|

|

|

円月島 |

|