東京・鎌倉・駿河の旅 小田原・熱海篇 2016/4/1

|

小田原城は戦国時代から江戸時代にかけての日本の城(平山城)で、北条氏の本拠地として有名である。 |

|

|

|

| 小田原城 | |

|

|

| 常盤木橋の桜 |

常盤木門前の階段 |

|

|

| 天守閣 | |

|

|

| 住吉橋 |

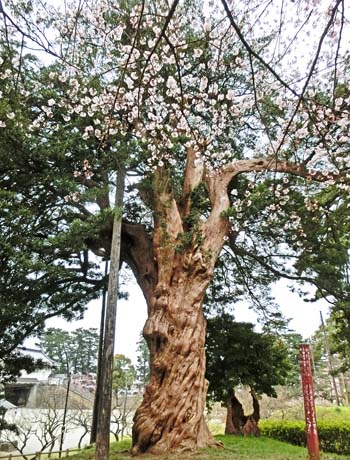

イヌマキと桜 |

|

|

| 常盤木門 |

|

|

|

| 銅門(あかがねもん) |

|

|

|

|

|

|

| 寛一お宮の像(車窓) | |

|

|

| お宮の松(お宮緑地)(車窓) |

初代お宮の松(お宮緑地)(車窓) |

|

|

| ?のオブジェ(お宮緑地)(車窓) |

熱海城(車窓) |

|

|

| 魚見崎(ホテルロイヤルウィングより) | 初島(ホテルロイヤルウィングより) |