奈良県を巡る旅 興福寺・春日大社篇 2017/4/15

|

いよいよ奈良県を巡る旅も今日が最終日。天気は残念ながら曇り空で午後にはにわか雨も降るとの予想で、何とか最後まで持ってくれないかと思っていた。 |

|

|

|

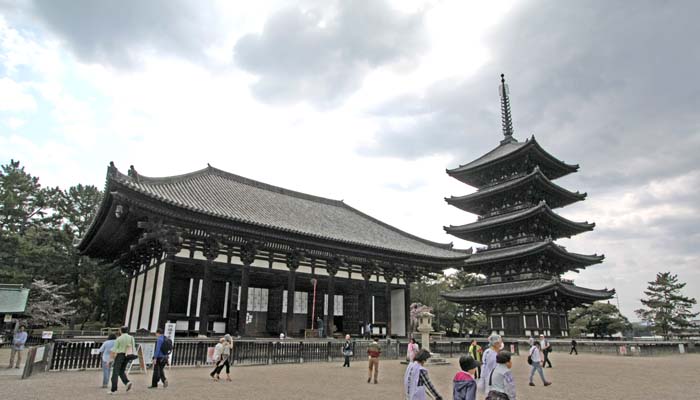

| 東金堂(とうこんどう) 五重塔 | |

|

|

| 南円堂 | |

|

|

| 五重塔 | 鐘楼 |

|

|

| 猿沢池 | 北円堂 |

|

|

| 三重塔 | |

|

|

| 大湯屋 | 本坊 |

|

|

|

花之松ノ碑 |

会津八一歌碑 |

|

|

|

|

|

| 春日大社 南門 | |

|

|

| 二の鳥居 | 表参道 |

|

|

| 榎本神社 | 幣殿・舞殿(へいでん・ぶでん) |

|

|

| 砂ずりの藤 |

椿本(つばきもと)神社 |

|

|

|

内侍門(ないしもん) |

総宮神社(そうぐうじんじゃ) |

|

|

| 水谷神社(みずやじんじゃ) |

水谷橋 |