東尋坊・永平寺・奥能登を巡る旅 金沢・八尾篇

2015/09/01

|

北陸新幹線が開通したこともあって越中八尾の「おわら風の盆」を見にやってきた。

|

|

|

|

|

|

北陸新幹線かがやき509号(W7系)大宮駅 |

|

|

|

|

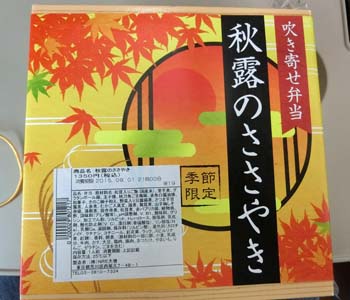

吹き寄せ弁当〜秋露のささやき〜 |

|

|

|

|

|

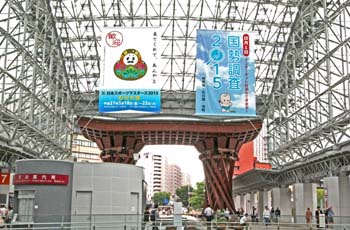

鼓門(つづみもん) |

|

|

|

|

もてなしドーム |

金沢駅前 |

|

|

|

|

|

|

東茶屋街(東方面望む) |

|

|

|

|

東茶屋街(西方面望む) |

|

|

|

|

志摩(国重要文化財指定) |

旧かみや主屋・土蔵(金沢市指定文化財) |

|

|

|

黄金の蔵(箔座ひかり藏) |

|

|

|

|

|

東茶屋街 |

杉玉(ひがしやま酒楽) |

|

|

|

菅原神社 |

宇多須神社(うたすじんじゃ) |

|

|

|

|

東茶屋街 |

|

|

|

|

くずきり(森八茶寮) |

旧中屋 |

|

|

|

東茶屋街 |

|

|

|

|

|

円長寺 |

四万六千日 |

|

三十間長屋(国指定重要文化財)。 |

|

|

|

|

|

石川橋と石川門 |

|

|

|

|

菱櫓 |

石川門 |

|

|

|

橋爪門続櫓 五十間長屋 菱櫓 |

|

|

|

|

河北門二の門 |

|

|

|

|

河北門一の門 |

菱櫓 |

|

|

|

橋爪橋 橋爪門一の門 |

|

|

|

|

橋爪門二の門 橋爪門続櫓 |

|

|

|

| 戌亥櫓跡から二の丸を望む | |

|

|

| 極楽橋 | 三十間長屋(国指定重要文化財) |

|

|

| 兼六園 徽軫灯籠(ことじとうろう) | |

|

|

|

|

|

| おわら風の盆(西町コミュニティセンター) | |

|

|

| 禅寺橋(富山市八尾) | |