スカイツリー・浅草巡り 2017/05/30

|

義兄の手術の見舞いに2泊3日でやってきた東京。せっかく来たのだからと、中日である30日に半日の時間を割き妻が行ったことのないスカイツリーと浅草を見学することにした。混雑を避けるため早朝見学することとし、スカイツリーの入場券は、ネットでセット券(展望デッキ+展望回廊)の朝割(9:30〜10:00入館)を予約した。朝8時に宿泊先を出発、通勤通学電車のラッシュにもまれながらおよそ1時間で到着した。 |

|

|

|

| スカイツリー | 最高到達点(フロア450) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

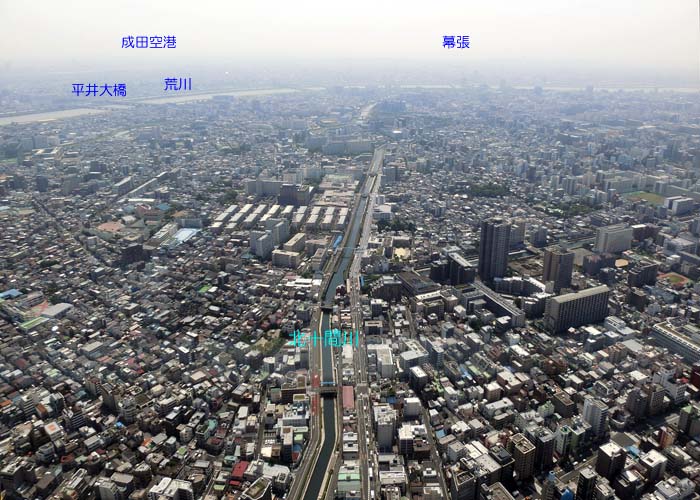

| フロア340からの眺め | |

|

|

| フロア350からフロア445へ向かうエレベーターにて(天井がガラス張り) | |

|

|

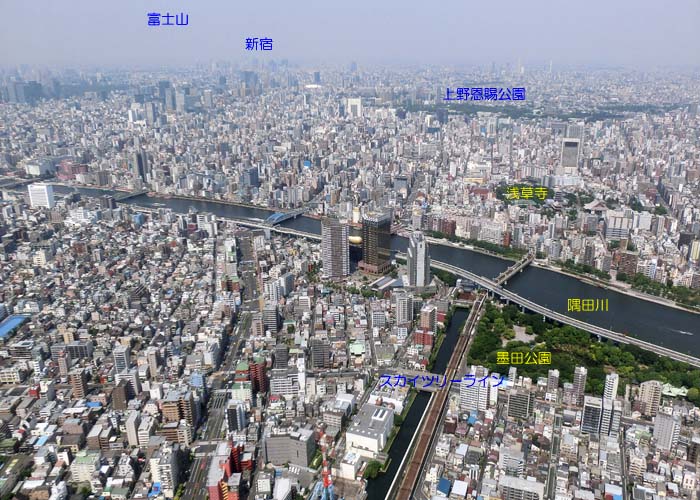

| 展望回廊からの眺め | |

|

|

| フロア340のガラス床からの眺め | |

|

|

| スカイツリーライン車窓(隅田川・吾妻橋) | |

|

|

| スカイツリー入場券 | 吾妻橋交差点にて |

|

|

|

|

|

|

| 雷神 雷門 風神 | |

|

|

| 天龍像 雷門 金龍像 | |

|

|

| 大提灯 | 仲見世 |

|

|

| 伝法院 | 観世音菩薩像(伝法院) |

|

|

| 仲見世 | 常香炉 |

|

|

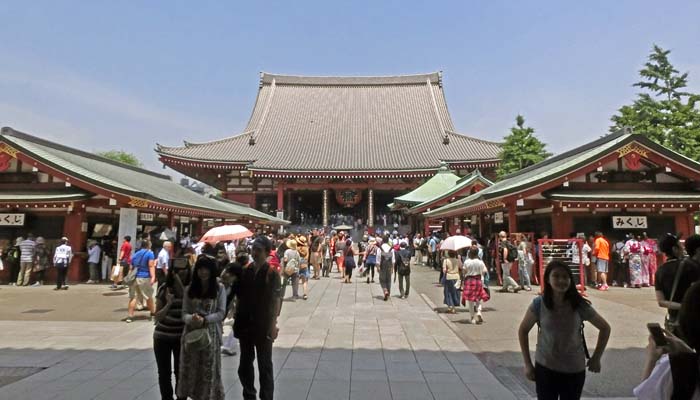

| 宝蔵門(仁王門) |

|

|

|

| 浅草不動尊(宝光山大行院) |

浅草寺から見るスカイツリー |

|

|

| 五重塔 | |

|

|

| お水舎 | 宝篋印塔 |

|

|

| 本堂 |

|

|

|

| 御宮殿(本堂) |

|

|

|

| 阿弥陀如来像 |

讃慈雲の泉 |

|

|

|

| 浅草神社 |

|

|

|

| 神楽殿・舞殿 | 奥山門 |