小豆島への旅 備中松山城篇 2016/11/16

|

つくづくいい時季に来たと思った。少し遅いかなとも思ったが贅沢は言わない。倉敷を出て岡山自動車を北上、降車する賀陽インターチェンジ近くの吉備高原CC付近から見る県道57号線は、紅葉に彩られた山々を縫うように走っていた。 |

|

|

|

| 岡山自動車道吉備高原CC付近県道57号線 | |

|

|

| 国道484号線高梁市ループ橋 |

|

|

|

| 高梁市街地(ループ橋にて) |

|

|

|

| 臥牛山(480m) |

|

|

|

|

父子像「とうさん」貸切バス発着所 |

ふいご峠(松山城入り口) |

|

|

|

石段 |

登城心得 |

|

|

|

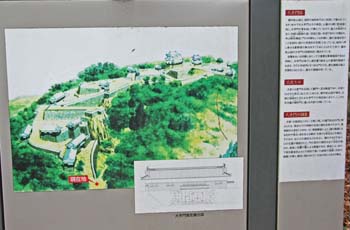

上太鼓丸跡(高梁市・高梁市観光協会のパンフレットでは中太鼓丸跡になっている) |

|

|

|

|

上太鼓丸跡 |

|

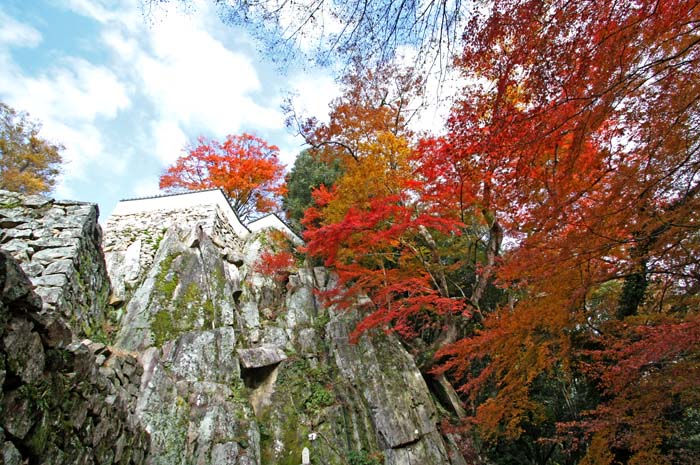

上太鼓丸跡 間もなく大手門跡近くになると前方にきれいな紅葉を見ることが出来た。また、大手門跡から厩曲輪(うまやぐるわ)の石塁と土塀を見上げると、青空と紅葉が織り成す絵模様が輝いて見えた。 三の丸から二の丸に向かう長い道の西側には土塀が作られており、ここで、西側からの敵の侵入を防いでいたのだろう。 三の丸跡の上には荷馬をつないでいたという厩曲輪(うまやぐるわ)があった。急な坂道を駆け上がってきた馬などをここで休ませたのだろうか。 松山城の天守はさほど大きくはないが、山城として山の地形をうまく利用し敵からの襲撃には十分耐えられるよう土塀や櫓が随所に配置されており鉄壁の城塞だったようだ。また、上太鼓丸と下太鼓丸を使い山ならではの伝達手段を考えていたと言うから舌を巻く。城を作るにあたり、よほど戦いに精通していた者がいたようだ。 下城途中の山道をゆっくりと下りた。左右の山々から映しだされる眩しいばかりのグランデ−ションからは何とも言えない秋の香りがした。 |

|

|

|

| 登下城の分岐 |

大手門説明板 |

|

|

| 大手門跡 |

|

|

|

| 上から見た大手門跡 |

|

|

|

| 大手門跡の紅葉 |

|

|

|

| 厩曲輪(うまやぐるわ)の石塁と土塀(大手門にて) |

|

|

|

| 土塀 |

土塀から見る紅葉 |

|

|

| 三の平櫓跡にて |

|

|

|

| 奥・三の丸跡と手前・厩曲輪 遠く高梁市街地が見える |

|

|

|

| 上番所跡 |

|

|

|

| 厩曲輪土塀 |

厩曲輪 |

|

|

| 黒門跡 |

黒門跡付近にて |

|

|

| 四の平櫓跡 |

|

|

|

| 松山城(二の丸にて)左から六の平櫓・本丸南御門・五の平櫓・天守 |

|

|

|

| 本丸石塁(二の丸にて) |

本丸(天守より)左から五の平櫓・本丸南御門・六の平櫓 |

|

|

| 天守 |

|

|

|

| 天守 | 天守(東側) |

|

|

| 二重櫓 |

腕木御門 |

|

|

| 下城途中の紅葉 |

|

|

|

| 下城途中の紅葉 |

|

|

|

| 下城途中の紅葉 |

シャトルバス発着所 |