小豆島への旅 姫路城篇その1 2016/11/17

|

福田漁港からフェリーに乗り小豆島を離れしばらくすると変わった形をした島が見えてきた。近づいて見て分かったことだが、それは巨大な採石場で地肌が削られてむき出しになっているものだった。姫路市の南西約18km、坊勢島の西側に位置している西島。家島諸島の中では面積が一番広い。家島の東側にある男鹿島とこの西島は共に100年以上の採石の歴史がある。 |

|

|

|

| 西島(家島諸島) |

|

|

|

|

翔舞(飾万津臨港公園) |

|

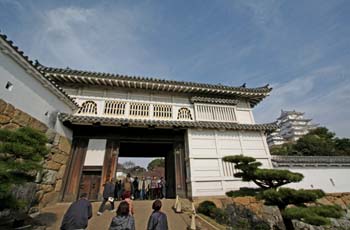

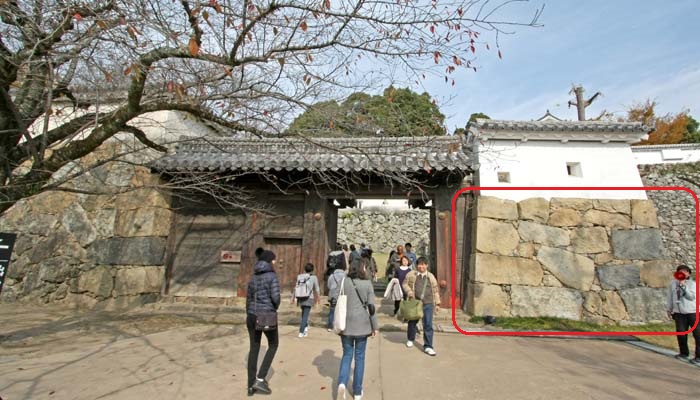

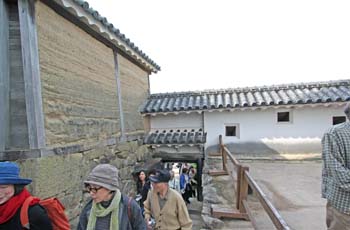

姫路城は昨年、トワイライトエクスプレスの記念乗車の際立ち寄った。このときは天守が工事中で中に入ることができなかったが、百間廊下や化粧櫓などをまわったので今回は、天守を中心にまわろうと考えていた。 姫路城は外堀、中堀、内堀の3つのお堀が左回りの螺旋状に城郭全体を囲んでいるが、ここ内堀はその一番内側で城郭の中心部を守っているお堀。この内堀より内側は内曲輪(うちくるわ)と呼ばれていた。 桜門橋は木橋でだったが、2007年(平成19年)に発掘調査で出土した遺構を活かしながら、江戸時代の木橋をイメージしたコンクリート造りの橋に復元された。 大手門(桜門)は高麗門という形式の門。高麗門は、門の扉を内側に開けたときに扉を雨から守るための控屋根を両側に取り付けた形式の門のこと。この大手門、1938年(昭和13年)に復元されたもの。 大手門を外側から見て向かって左、柱を支える石垣の一番上の石(写真赤枠部分)に斧の形の刻印がある。詳細は不明だがおそらく石工たちの符牒のひとつだといわれている。 姫路城はまだ「リの渡櫓」部分が工事中で完全復旧までまだ時間がかかりそうだ。 |

|

|

|

| 内堀 |

|

|

|

|

大手門(武者留りにて) |

姫路城と「史跡姫路城」石碑 |

|

|

| 桜門橋 |

|

|

|

| 大手門(桜門) | |

|

|

|

大手門(桜門)裏手 |

斧の刻印がある場所(大手門) |

|

|

| 姫路城全景(三の丸にて) | |

|

|

| 天守 | 天守(正面登閣口近くにて) |

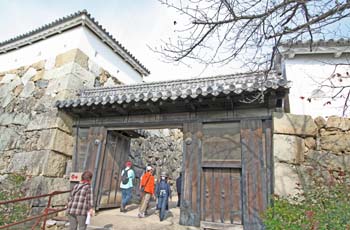

これから天守への道が始まるが、それは、敵から城を守る防御機能を兼ね備えた建築物の道でもある。大阪城でもあった枡形の形状はここでも随所に見られる。 菱の門では緩やかな上り坂と門に向かって直角に曲がる枡形は敵の気勢をそぐ目的で作られている。 菱の門を真っ直ぐ行くと姫路城「いろは付き門」の第一番目、「いの門」。菱の門に比べ貧弱すぎるほどの門だがこれも立派な高麗門。「いの門」をくぐると右手に天守が見えてくるがその石垣の下(赤枠部分)に四角く飛び出した石垣がある。これは、江戸時代に石垣が前方に膨らんできたので、崩壊を避けるために抑えとしてあとで積んだ石垣とのこと。 |

|

|

|

| 菱の門 |

|

|

|

| いの門 | いの門裏手 菱の門が見える |

|

|

| 姫路城 崩落を防ぐため積んだ石垣(赤枠部分) | |

「いの門」を真っ直ぐ行くと「ろの門」がある。この門では過去に爆破事件が起こっている。(赤枠部分) 昭和12年、衣笠貞之助監督作品、松竹映画「大坂夏の陣」のロケが姫路城内で行われていた。この作品は千姫に山田五十鈴、秀頼が坂東好太郎、淀殿に東山千栄子、坂崎出羽守が林長二郎(のちの長谷川一夫)という当代の人気映画スターを起用した映画だった。 映画のクライマックスで大坂城の石垣を砲弾が炸裂するという場面を、姫路城の石垣の前で行ったところ、火薬の量を間違えて大爆発を引き起こした。突然の爆発で飛ばされた石は、50m以上離れた備前丸石垣に激突し、地上に落下、落ちた拍子に地面でバウンドし、「ぬの門」前まで転がっていったという。 「ろの門」も高麗門。姫路城が建っている姫山は古代豪族の古墳があったところで、ここから出た石棺を積み石として転用したようで、その部分が随所に見られる。ここでも天守が見える狭間の石垣(→部分)が転用石である。 「ろの門」から「はの門」に向かう坂は「将軍坂」と呼ばれている。この坂は松平健主演のテレビ映画「暴れん坊将軍」シリーズに、江戸城内のシーンとして度々登場したことからこのように呼ばれているとのことで、史実とは関係ないようだ。 |

|

|

|

| ろの門 映画のロケで爆破されたところ(赤枠部分) | |

|

|

| 転用石(→部分) | 将軍坂 |

「ろの門」から将軍坂を駆け上がると「はの門」がある。坂もこれだけ細ければ大勢で攻められない。さらに狭間からは容赦ない銃弾の雨が降りかかることだろう。さらに「はの門」は、「いの門」や「ろの門」とは違って「櫓門」と呼ばれる防御力が数段上の門である。 「はの門」をやっとのことで通過したとしても「にの門」までは狭い上り坂を曲がりながら進まなければならない。無論、多くの狭間がある。 |

|

|

|

| はの門 | |

|

|

| 「はの門」裏手 | 天守は見えるが上り坂が続く |

|

|

| 角を曲がってやっと「にの門」が見えてきた | |

「にの門」は姫路城にとって最後の砦、城内屈指の防御力、攻撃力を誇る櫓門である。門は門柱、冠木、大戸からくぐり戸まで一面鉄板で覆われている。頭上は合計3棟の櫓が複雑に折れ重なり合った構造となっており、敵は天井の低い穴蔵を通らなければならず、櫓の床板を外せば敵の頭上を攻撃できるようになっている。 「にの門」を通過すればこのような防御機能を持った門は存在しない。最後の砦といわれる所以である。 |

|

|

|

| にの門 | |

|

|

| 「にの門」の穴蔵 頭上からの攻撃は凄まじい | 「にの門」裏手 |

|

|

| 「ほの門」へ向かう道 天守が間近に見えてきた 広場は西北腰曲輪 | |

「ほの門」は石垣上の土塀の下の一部をくりぬいて門とする埋門(うずみもん)と呼ばれる門。 また、「ほの門」をくぐって入ったすぐ右手に、高さ2.8m、底部の厚さ1.2mの「版築」という作り方で築かれた壁がある。「油壁」と呼ばれている築地塀で、真っ白な漆喰塗籠めの壁が続く姫路城の中にあって、この茶色い壁はひときわ異彩を放っている。謎の多い壁のようである。 「ほノ門」を真っ直ぐ進むと北腰曲輪が見える。 腰曲輪とは文字通り天守の腰の部分に当たるためにそのように名づけられたもので、本丸の北側一帯を防備する役割を担っている。 乾小天守の石垣にある「姥ヶ石」にはこんな話がある。 その昔、羽柴秀吉がこの地に城を建てようと思ったが石不足でなかなか思うように工事がはかどらない。困り果てて石を提供するよう城下に触れを出したところ、城下に住む貧しい老婆が「自分は何もお役に立てないが、この臼でも使っていただければ。」と自分が使っている石臼を秀吉に差し出した。おおいに喜んだ秀吉はこの臼をもっとも大事な天守の土台に積み込んだ。この話を伝え聞いた城下の人々は我先に石を提供して、お城はまたたく間に完成した。 しかし、どうもこれは後で作られた話のようである。 |

|

|

|

| ほの門 | 「ほの門」の裏手 「油壁」左の大きな壁 |

|

|

| 左「イの渡櫓」 右「ロの渡櫓」 | |

|

|

| 北腰曲輪 | 乾小天守と姥ヶ石 |

「水ノ門」は一から六まであるが、今回どういうわけか「水ノ五門」の写真が見当たらない。資料を見る限り、立派な門構え。撮ってきた写真と資料を比べて考えること丸1日。何故撮ったか分からない写真が1枚出てきた。初め無視していた写真だったが、もう一度資料と見比べてみた。間違いない、「水ノ五門」上部の写真だった。下は鉄パイプが組まれており工事中だったのだ。これで「水ノ門」が一から六まで繋がった。 「水ノ一門」から「水ノ三門」は、両側の鏡柱に冠木を渡して切妻屋根をかけただけの棟門。また「水ノ一門」から「水ノ三門」は下り勾配となっている。いずれも小さな門で、特に「水ノ三門」は扉の横幅は1.5mほどしかなく、兵士1人がやっと通れる広さ。これも「ほの門」と同じく埋門。「水ノ三門」「水ノ四門」はくぐるとすぐ90度左折する形で上り階段になってる。これも兵士の勢いをそぐ形となっている。 水ノ五門はやや特殊な形をしている。門の形式としては櫓門だが、大天守と西小天守をつなぐ二階建ての渡櫓で城内で最も重要な門と言える。 そのため、門の柱、冠木、扉など全て全面鉄板で覆われている。 さらに櫓正面には隠し狭間が計6個あるとか。さらに敵兵が櫓の下を通ることを思えば「にの門」と同じ、櫓の床板を外して頭上からの攻撃も行えるわけで、ここは城内での要の門といえるかもしれない。 |

|

|

|

| 水ノ一門 右が「ほの門」裏手 | 「水ノ一門」裏手 |

|

|

| 水ノ二門 | 「水ノ二門」裏手 |

|

|

| 「水ノ三門」裏手 |

|

|

|

| 西小天守 |

|

|

|

| 「水ノ四門 |

「水ノ四門 |

|

|

| 西小天守 |

|

|

|

| 「水ノ四門」から「水ノ五門」へと向かう | 「水ノ五門」通過中 |

|

|

| 水ノ六門 | 水ノ六門 |