小豆島への旅 姫路城篇 その2 2016/11/17

|

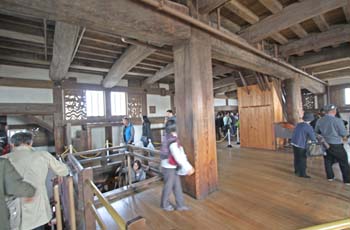

いよいよ大天守に突入したものの、中は大変な混みようで、じっくりと見る暇がない。とにかく前へ進むしかなく、最上階への階段にいたっては身動きできない状態だった。ツアーで行っているため時間制限があり、とにかく雰囲気だけでも楽しもうと最上階を目指した。 |

|

|

|

|

水ノ六門から地下1階に向かう通路 |

下足番(地下1階) |

|

|

| 姫路城下町 | |

|

|

|

姫路城の骨組み |

武者走り(1階) |

|

|

|

1階から2階へ向かう階段 |

開き窓の千鳥破風(2階) |

|

|

| 武者走り(2階) | |

|

|

| 2階から3階へ向かう階段 | 東大柱(3階) |

|

|

| 3階から4階へ向かう階段 | |

|

|

| 5階から4階へ下りてくる階段 | 4階から5階へ向かう階段 |

|

|

| 5階から最上階へ向かう階段 | 最上階 |

|

|

| 刑部神社 | 銅製六葉金鍍金の釘隠 |

| |

|

|

|

| 西方面 | |

|

|

| 北方面 | |

|

|

| 北東方面 | |

|

|

| 南方面 | |

|

|

| 東方面 | |